UMBERTO ECO

INTRODUZIONE A "FOTOGRAFARE L'ARTE"

Un bel libro deve sempre poter essere usato in più maniere (al limite, si onora un libro anche quando lo si usa per rinforzare la gamba di un tavolo; ci sono libri che non servono neppure a quello, perché ci si vergogna a metterli in mostra).

Questo libro, per esempio, ha almeno cinque funzioni.

Può essere inteso dall’amatore d’arte come raccolta documentaria di opere di Pietro Consagra.

Può essere guardato dall’amatore di fotografia come una splendida raccolta di foto di Ugo Mulas.

Può essere letto, alternativamente, come raccolta di confessioni d’arte e di vita di Mulas o di Consagra, a scelta.

E infine, testo e foto insieme possono diventare battute di un discorso che va al di là delle due personalità in gioco, perché investe il problema umano ed estetico del rapporto tra un artista e il suo fotografo, sul valore critico della fotografia, sulla disponibilità o resistenza dell’opera d’arte ad esporsi a un occhio curioso e spietato come quello dell’obbiettivo fotografico.

Voglio dire che, letto e guardato da chi per avventura non conoscesse né Consagra né Mulas, apparirebbe ugualmente un documento di alto interesse estetico, una sorta di dialogo classico (illustrato) tra uno Scultore e un Fotografo.

Vorrei insistere sulla particolare qualità umana di questo dialogo, che ha qualcosa di «erotico», come se ci fosse una reciproca esposizione di intimità, senza timore di mostrare lenzuola sfatte e avanzi della cena: non a caso i due interlocutori abbandonano a tratti il discorso sulle opere (con il suo andamento da dibattito critico) per passare a ricordi familiari, confidenze personali, che avrebbero tutto il diritto di apparire al lettore come inutili compiacenze autobiografiche se non ricordassimo che il dialogo avviene tra un artista e il suo fotografo.

Come a dire tra un ansioso e il suo psicoanalista, tranne sovente lo psicoanalista appare più ansioso e insicuro dello psicoanalizzato, l’uno interroga l’altro e viceversa e non si sa più chi tra i due voglia conoscere meglio sé stesso.

Dunque il rapporto tra uno scultore e il suo fotografo, o il rapporto tra un fotografo d’arte e i «suoi» artisti, deve essere qualcosa di straordinariamente intimo e fisico.

Non riusciremmo mai ad immaginarci tanta reciproca sincerità e arrendevolezza tra un artista e il critico che ne scrive (o che ne scriverà), perché in tal caso emergerebbero mille resistenze, e vedremmo il giudice inteso a non scoprirsi per conservare il suo carisma, e l’artista in posizione di guardia, quasi ad offrire il suo profilo più commestibile, giocando in ogni caso una parte…

Qui invece succede diversamente, così che siamo costretti a porci il problema che i due interlocutori in fondo enunciano a più riprese, quello del rapporto tra un fotografo e un artista.

Dobbiamo stare attenti a non lasciarci confondere dall’espressione «fotografo d’arte».

Perché potrebbe lasciar pensare ad un fotografo che usa il proprio mezzo per trarne effetti estetici autonomi, usando indifferentemente qualsiasi materiale a propria disposizione: si può fare foto d’arte usando un avvenimento d’attualità, degli oggetti disposti a casaccio, un muro scrostato, oppure effetti di luce e d’ombra allo stato puro.

Qui invece «fotografo d’arte». significa «fotografo che fotografa opere d’arte altrui».

Se la finalità fosse di trarne un’opera d’arte in proprio, il primo a mettersi in guardia dovrebbe essere proprio l’artista, ridotto al rango di occasione pretestuosa.

E invece qui è proprio l’artista a consegnarsi al fotografo con totale fiducia, non solo come all’unica persona che lo abbia capito, ma come all’unica persona che gli abbia permesso di capirsi e lo abbia stimolato a conoscersi, magari a cambiare.

Questo implica dunque che il fotografo non sia colui che riproduce l’opera in più copie per renderla accessibile a tutti, o per darne notizia, né che sia qualcuno che approfitta dell’opera per fare il proprio discorso estetico personale.

Il fotografo dunque non è né un riproduttore né un creatore.

Che spazio gli rimane?

Mulas lo enuncia con molta lucidità: tutte le descrizioni del suo procedimento rimandano a una definizione dell’attività critica.

Ogni volta che egli si definisce, si definisce come critico.

Anche quando sottolinea la differenza tra fotografo e critico d’arte, anche quando si nega come critico giudicante: semplicemente perché in tal caso egli sta usando (come testa di turco) una nozione dogmatica e negativa della critica, e giustamente vi si oppone.

Diciamo dunque a Mulas: la critica d’arte, la vera critica d’arte, è quella che tu intendi fare.

Ho detto «intendi»: se poi il risultato coincida con le premesse (e le promesse), è un’altra cosa: vedremo che in un certo senso il fotografo fa di meno, in un altro senso fa di più, in una parola fa anche (non solo) qualcosa d’altro.

Qual è il compito di un critico?

Non certo di giudicare, e comunque non di giudicare subito prima di averci fatto penetrare nell’opera.

La capacità critica consiste nel mostrarci come l’opera è fatta.

Noi vediamo un oggetto, dal quale traiamo sovente solo un’impressione immediata, ed immediatamente emotiva.

Il critico ci deve condurre oltre quella superficie: e non per negare l’emozione che abbiamo realizzato (o la scossa intellettuale, o il moto di ripulsa, la provocazione quasi fisica, a seconda delle opere e di quel che si prefiggono), ma proprio per spiegarci perché l’opera ha provocato in noi quella risposta.

In tal modo, grazie all’operazione critica, la fruizione della risposta si converte nella intelligenza delle ragioni formali per cui quella risposta si era instaurata.

Non è sbagliato provare un senso di equilibrio pacificato guardando Raffaello e un senso di tensione guardando El Greco: ma la critica deve dirci e farci capire perché proviamo quella impressione.

Poi deve fare qualcosa di più: deve insegnarci a guardare con maggior penetrazione: e mostrarci magari che la tensione provata con El Greco genera la pace che consegue all’individuazione di equilibri celati sotto la deformazione violenta; così come la pace raffaellesca cela ben altre inquietudini.

Solo a quel punto il critico può permettersi di offrirci anche delle categorie definitorie: solo a quel punto, per seguire il nostro esempio, avremo capito cosa significa «manierismo» e saremo penetrati nell’universo storico e formale di una poetica dell’ambiguità e della tensione non naturalistica verso l’idea.

Se il critico sarà riuscito a far questo non avremo perduto nulla della nostra capacità di reagire spontaneamente allo stimolo dell’opera, salvo che avremo realizzato anche qualcosa di più.

Per penetrare nell’opera il critico ha vari strumenti e punti d’approccio: potrà per esempio risolvere le sue spiegazioni in termini puramente formali, mettendo in evidenza un gioco strutturale, una strategia comunicativa, mostrando l’opera come congegno e artificio, senza riferimenti al processo che vi ha posto capo: l’opera si deve rivelare, anche nella sua preistoria, per quel tanto che immediatamente e fisicamente appare ai nostri occhi; l’opera è una rete di correlazioni, una macchina per farci reagire in un certo modo.

La critica, limitandosi apparentemente a descrivere, di fatto smonta e rimonta, e ribalta i piani di superficie dell’oggetto visibile per mostrarcene il macchinario segreto.

Il discorso critico risolve un bel corpo in un’anatomia senza segreti, ci dice che solo componendo i meccanismi della circolazione sanguigna, gli umori biliari, i ritmi cardiaci, le secrezioni ghiandolari, noi possiamo pienamente capire e gustare la bellezza della donna amata.

Il critico taglia e cuce senza far perdere le impressioni di superficie, miracolo che l’anatomista non sa realizzare (se non agli occhi del filosofo), dandoci invece l’impressione di distruggere sul suo tavolo di dissezione i dolci inganni che ci permettevano di vivere «esteticamente».

Poi c’è il critico che ci fa ripercorrere il processo di formazione dell’opera, scava tra le varianti, mostra le ripulse e le scelte in atto, ci conduce per mano, indietro nel passato, nei labirinti dell’atto produttivo prima che l’opera ci fosse — e solo così ci permette di capire perché l’opera è così com’è.

Le tendenze critiche contemporanee tendono a ridurre questo secondo approccio; se l’opera ha un passato deve poterlo denunciare nelle sue strutture formali attuali, l’unico modo di farne la storia è di mostrarla così come è, non come voleva essere, non è stata, avrebbe potuto essere… Ma è altrettanto vero che, specie nelle arti visive di questi ultimi decenni, fa parte dell’opera il gesto che vi ha posto capo.

L’opera è allora il racconto di un gesto: e la critica deve saper far rivivere quel gesto, nella misura in cui l’opera, dopo averlo pietrificato, di fatto intende farlo vivere in sospeso, come se si ripetesse ad ogni istante.

Lavorare criticamente su questo tipo di opere significa ottenere una cronistoria processuale attraverso una visione sincronica degli elementi attualmente presenti.

A rileggersi le frasi in cui Mulas cerca di spiegare i procedimenti usati nei confronti dei vari artisti, si vede come il fotografo abbia avvertito l’esistenza di tutti questi problemi e abbia cercato di stabilire una intera tastiera di situazioni critiche possibili.

Naturalmente adattando i metodi alla natura della propria operazione.

La fotografia può per esempio smontare l’oggetto attraverso la successione di una serie di visioni parziali, ma deve fare i conti con la carenza di diacronicità che la limita, il fotografo non può condurre un discorso temporalizzato, analizzando strati compresenti attraverso analisi successive, ritornando poi a riprendere le membra sparse della sua analisi; al contrario può al massimo raccontare fasi successive attraverso immagini fatalmente compresenti.

Si tratta allora di fare «critica fotografica», non di tradurre in fotografia la modalità della critica parlata e scritta.

Ed ecco così le pagine lucidissime in cui Mulas racconta come, per Fontana, non abbia voluto fotografare l’opera fatta e nemmeno l’artista mentre la faceva, bensì l’artista prima di fare, il momento di quella tensione energetica, di quel calcolo di forze, di quel «prendere la mira esatta» che poi di fatto la tela di Fontana vuole raccontare, restituendo a chi guarda l’oggetto immobile la concentrazione che precedeva il suo farsi.

Al contrario l’artista dell’action painting deve essere visto solo nel momento in cui realizza, nel momento in cui il colore gocciola sulla tela, in quel gesto della mano che la traccia sulla superficie finale vuole raccontare.

E Burri mentre usa la fiamma, non tanto mentre l’artista brucia il materiale, ma proprio mentre il materiale, lasciandosi bruciare, si deforma così come deve essere.

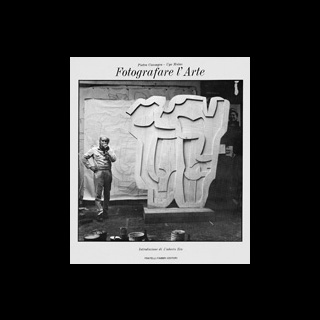

E Consagra — non lui, la sua opera — sarà reso invece mostrando l’opera mentre idealmente si monta, nei passaggi dal disegno ai vari pezzi sino all’opera finita.

Si capisce allora perché Mulas spesso non sia un fotografo di artisti al lavoro; e non per il gusto cronachistico di mostrare il pittore nello studio o lo scultore sporco di gesso o abbrustolito dalla fiamma ossidrica mentre demagogicamente si raffigura operaio tra gli operai.

Si tratta sempre di un discorso sulla strategia dell’opera, e l’artista che lavora entra in scena solo quando il suo gesto fa parte di questa strategia.

Tuttavia Mulas sa che vi è una differenza tra la foto di un quadro e la foto di una scultura.

Si vede allora come, per quanto riguarda i quadri, Mulas senta il bisogno di vederli prima che siano finiti, quasi il quadro rimandasse alla sua storia pretendendo che lo spettatore, come Alice con lo specchio, vi passi attraverso.

Con le sculture avviene l’opposto: lo spettatore non deve rispettarle nella loro bidimensionalità per entrarvi dentro ed esplorarle al di là: deve costruirvi intorno uno spazio, deve vederle in moto.

E in tal caso il fotografo è colui che, anziché raccontare il gesto di chi faceva, racconta il gesto di chi vedrà; lo anticipa o (nel caso di un libro come questo) lo sostituisce.

Salvo che la scultura di Consagra non vuole, per lo più, una circumnavigazione esplorativa: si propone come esperienza frontale — secondo la poetica che lo scultore qui esprime e ha divulgato a più riprese, per esempio nel libretto La città frontale.

Direi che Mulas si trova particolarmente favorito in una situazione del genere, come se la sfida, apparentemente insostenibile, gli si confacesse, a causa di una sua affermazione che trovo tra le battute del suo dialogo con Consagra.

Mulas sa benissimo che esistono sculture particolarmente «aperte» che chiedono di essere esplorate da vari punti di vista, in modo che ogni punto di vista completi il precedente e tutti insieme si compongano in una sintesi mai completata.

Ma a un certo punto (e sia pure a proposito di un’opera classica come il Discobolo) Mulas afferma che, per quanto l’occhio possa girarvi intorno, esiste pur sempre un punto di vista privilegiato, ed è quello che il fotografo deve scoprire.

C’è dunque in Mulas una propensione «classicistica» che gli fa intendere il suo lavoro come la paziente ricerca di momenti preferenziali.

E tuttavia l’opera di Consagra gli si offre come una sfida perché la poetica della frontalità pare voler imporre con violenza l’unico momento preferenziale possibile e, in certi casi, addirittura eliminare lo spazio intorno all’opera: allora un fotografo che vuole ricercare, attraverso la ricostruzione di uno spazio, il momento più (( vero ((, si trova ad essere determinato da un’opera che tende ad appiattire lo spazio e a proporre violentemente una visione predefinita.

Per fortuna c’è sempre un divario (assai fecondo) tra quanto l’artista dice della propria opera e quanto l’opera poi permette che si dica di sé, e Mulas gioca su questo scarto.

Forse è per questo che Consagra, come si diceva all’inizio, gli parla con fiducia come a colui che lo ha aiutato a capirsi e non come all’avversario che lo sta giudicando (e perciò riducendo).

La fotografia scopre allora tutti gli spazi possibili che la frontalità, negandoli, in fondo lasciava sopravvivere: e li ritrova persino nei momenti in cui, con duri giochi di luce, sembra volerli cancellare.

L’inquadratura stessa conferisce una spazialità sua propria, che esso implicava anche quando voleva che il visitatore vi passasse accanto, o sotto, o contro, senza margini di scelta.

Si invera così quello che Mulas dice del fotografo, che è colui che più di tutti guarda un’opera d’arte, senza procedere con quel bagaglio di categorie sovente prefissate che il critico porta con sé.

È la condizione che fa del fotografo d’arte il miglior compagno di strada dell’artista, questo artifex additus artifici che, senza presumere di fare, dell’antica, una nuova opera d’arte, di fatto aiuta l’artista stesso a capire quale, tra i tanti esiti possibili del suo oggetto, sia quello che egli, magari inconsciamente, aveva desiderato di più.

Ho detto artifex additus artifici, mentre si suppone che il critico sia anche philosophus additus artifici: e qui sta appunto la differenza tra fotografo di opere d’arte e critico di opere d’arte.

Differenza che non sta, come già si è detto, nel fatto che il secondo giudichi e il primo no, perché chi parte con un giudizio prefissato e imposto al lettore non è un critico ma una sorta di carabiniere o venditore (a scelta) dell’arte.

È il critico, lo si era detto, alla fine del processo critico deve elaborare una categoria, proporre un modello da accettare in cambio della lettura analitica che ha permesso, risolvere in una formula operativa l’opera che ha aiutato a vedere in tutta la sua complessità di congegno; e questa categoria sta al di fuori dell’opera perché è verbale, e come tale permette alla critica di «dire» le opere d’arte, la loro successione storica, il gioco delle influenze e delle leggi a cui soggiacciono.

Il fotografo di opere d’arte sta invece al di qua di questa soglia e non compie quest’ultimo servizio (che non gli è richiesto e che non potrebbe fornire): si consuma tutto in un vedere e rivedere, guardare e riguardare, e lascia sospeso il giudizio.

Ed è per questo che l’artista lo ama, perché permette all’opera (pur traslitterata in altra materia attraverso riduzioni dimensionali) di sussistere, senza risolverla in concetti.

È chiaro che l’artista si fidi di più di un «critico» che non gli dissolve l’opera in qualcosa che gli è estraneo, ma gliela conservi ancora visibile e variamente interpretabile.

Vorrei dire meglio, il critico, anche quando rispetta l’opera al massimo grado, la restituisce pur sempre interpretata, in modo che sia impossibile non interpretarla e che sia e che sia impossibile rifiutarla.

Il fotografo invece, anche se interpreta, consente sempre a chi guarda la foto di reagire come avrebbe reagito di fronte all’opera presente: rifiutandola, opponendovi altre letture, riprendendo da capo per conto suo.

Non libero da influenze, perché la fotografia esercita una pressione esplicita, e per quanto lasci libero ma tuttavia ancora libero da intimidazioni.

Il critico in fondo esercita una pressione esplicita, e per quanto lasci libero lo spettatore, di fatto lo impressiona con l’esempio di un dovere interpretativo assolto al massimo livello di competenza.

Il fotografo invece, anche se di fatto interpreta, esercita minore violenza psicologica sullo spettatore, gli lascia per così dire il coraggio di andare avanti da solo, tende a scomparire nell’ombra come se non ci fosse stato.

Nell’amore dello scultore per il suo fotografo c’è anche questa riconoscenza per un furto rinunciato, per un interlocutore non sottratto.

Questo avviene anche perché la fotografia, nel sistema dei possibili sistemi segnici, mantiene nonostante tutto una capacità indicale.

Un indice è un segno che non è né arbitrario né pienamente convenzionale e mantiene con l’oggetto a cui si riferisce un rapporto dichiarato di causa effetto.

È una traccia, come il cerchio umido del bicchiere lasciato sul tavolo, o l’orma del piede sulla sabbia.

In assenza dell’oggetto ci dice che lì dove ora c’è il segno era esistito un oggetto come sorgente di raggi luminosi.

Una pagina critica può sussistere anche se l’oggetto non è mai esistito, e si sono dati casi (vedi Borges) di descrizioni critiche di opere d’arte inesistenti: per questo il discorso verbale del critico prende il sopravvento e talora si propone come l’unico e vero oggetto di lettura (di qui la differenza, forse l’odio dell’artista per questa prevaricazione).

Il discorso fotografico si vuole umile proprio perché al postutto testimonia anche quando deforma.

Questa coscienza dà al fotografo d’arte una umiltà che il critico non ha.

Quando questa umiltà viene vissuta a fondo e con amore, il fotografo riesce a diventare artista perché assume con lucidità la sua condizione di dipendenza e ne fa una forza – come il direttore d’orchestra che fa di una partitura letta con fedeltà una irriproducibile ed esemplare creazione personale.

L’artista che capisce questo limite e questo potere del suo compagno di strada, trae dal sodalizio lucidità e ispirazione.

Così il dialogo tra uno Scultore e il suo Fotografo esce dal novero delle conversazioni private e si fa documento sulle ambiguità, sulla difficoltà, sul dolore, sulla gioia e sulla felicità di fare arte

Da “Fotografare L’Arte”

di Ugo Mulas e Pietro Consagra, Fratelli Fabbri Editori, 1973